在历史与文学的交汇处铸就英雄丰碑

——读张中伟老师小说《梁奔前》有感

作者:霍元辉

当合上张中伟老师历时十九年精心创作的纪传体长篇人物纪实小说《梁奔前》后,平遥古城抗战时期的烽火岁月与英雄群像依然在我的脑海中久久回荡。这不仅是一部关于抗日女英雄梁奔前的人物传记,更是一部浓缩平遥抗战历史的壮丽史诗,一位作家对历史责任的坚守与对文学初心的践行。

一、笔耕不辍:传承正能量精神的楷模

开篇之前首先介绍一下我敬仰的张中伟老师:张老师是一位植根于三晋大地、执着于文化传承的杰出作家。他是山西平遥人,生于1955年,笔名宗玮,不仅是山西省作家协会资深会员,还曾担任平遥县文学协会主席、县史志研究室副主任,如今仍是古城文化研究院的研究员。

张老师著述丰厚,成就斐然。他的长篇小說《天下第一号》生动再现了晋商风云,人物传记《著名历史学家侯外庐》、《现代中国文学史奠基人王瑶》以及故事集《傅山传奇》等,无不展现了他深厚的史学功底与文学才华。他还参编了《平遥武庙》、《晋商人物志》等多部重要文化志书,为地方文化的挖掘与传播做出了扎实贡献。

尤其令我敬佩的是,张中伟老师以十九年光阴潜心创作了人物纪实长篇小说《梁奔前》。在物欲横流的今天,他始终怀抱一份清澈的文化责任感与家国情怀,以真挚的笔触还原革命烈士为民族解放无畏牺牲的壮烈事迹,其坚守与执着,实在难能可贵。

他的事迹被载入《山西作家名录》和《中国当代文艺名家辞典》,不仅是对他个人成就的肯定,更是对他数十年来默默笔耕、传承文明的正能量精神的褒奖。这样的老师,令我深深敬仰!

二、十九年磨一剑:时光淬炼的历史回响

张中伟老师与小说《梁奔前》的(结缘)缘分始于1996年。当时他在县史志研究室工作,偶然发现关于梁奔前烈士的连载材料,深受触动。从那时起,创作的种子便已埋下。然而,他并未急于动笔,而是经历了参与《平遥县志》、《晋商文化旅游区志》等扎实的史料整理、编撰工作阶段。直至2005年,他才正式开始系统收集与整理关于梁奔前的材料。这种漫长的准备过程,绝非拖延,而是一种对历史的敬畏,对真实的苛求。正如他所言:最初的材料“浅显、单薄”,不足以全面还原那段波澜壮阔的历史。他选择用时间去沉淀,用研究去积累,用脚步去丈量,用访谈去填补。

从2007年出版3万字的初版,到2023年完成13万字的定稿,这十六年间的增补与修订,更是作者对作品极致追求的体现。他受《平遥党史》的启发,将梁奔前的个人命运置于平遥抗战的宏大历史背景中,同时融入了众多英雄人物和事件,使作品从单一的人物传记升华为一部“全面反映平遥抗日战争历史的艺术作品”。他甚至一度想将书名改为《古城英雄谱》,但最终为了突出梁奔前的核心地位与民族精神象征,保留了原名。这种思考与抉择,展现了作者在宏观叙事与突出英雄个体形象之间掌控平衡的匠心。

十九年的时光,几乎占据了一个人职业生涯的大部分。张中伟老师将这份宝贵的时光奉献给一位革命烈士,在现如今“物欲横流、金钱至上”的时代背景下,这份对红色文化的坚守、对革命先烈的“纯情真爱”,确实“难能可贵”。它不仅仅是一部小说的创作周期,更是一位知识分子对历史责任的自觉担当。

三、英雄群像的塑造:个人与时代的交响

小说《梁奔前》最显著的艺术成就之一,便是成功塑造了以梁奔前为代表的中心的英雄群像。作者明确指出:他有意将“平遥抗战时期涌现的重要英雄人物和事件,都构思写入到小说《梁奔前》这本书中”。这使得作品超越了个人传记的范畴,升级为一幅波澜壮阔的历史画卷。

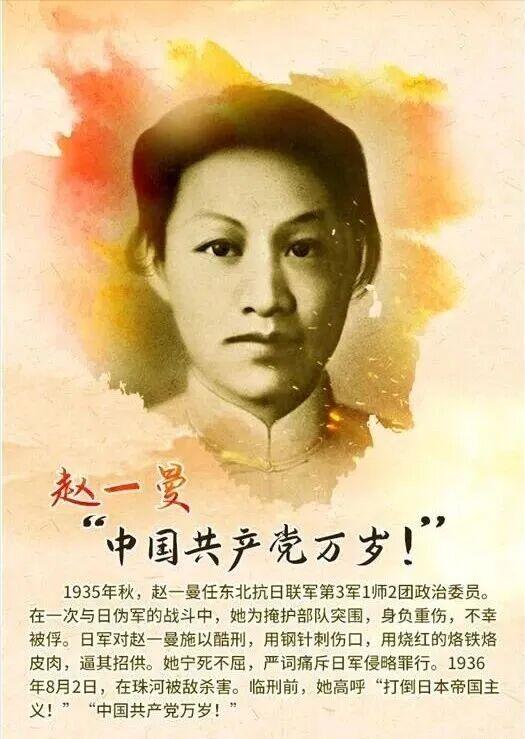

梁奔前作为核心人物,她的形象在众多英雄的映衬下愈发高大与鲜活。作者通过一系列惊心动魄的情节,如她被捕后面对日军队长的威逼利诱,厉声喝止敌人伤害群众:“要八路我就是,要干部我知道,一切情况向我要,不准残害老百姓!”寥寥数语,一个坚毅果敢、勇于牺牲、心系百姓的女英雄形象便跃然纸上。她的爱情描写也细腻动人,如与张永亮月下散步讨论《论持久战》的场景,既有革命伴侣的志同道合,又不失人间情爱的柔美,展现了革命者丰富的内心世界与平凡的人间烟火。

围绕在她周围的,是一大批有血有肉的英雄人物:如党组织领导武伯健、“当代穆桂英”李星莲、早期革命者任梁玉英、基层党员米光明、妇女干部岳霞、焦桂英、郭鸿,以及贫苦农民出身却英勇无畏的任占彪、宋志诚(我的舅舅:1926年6月6日出生于山西平遥北三狼村,抗战时期被吕梁分区表彰为“杀敌英雄”,解放后多次获评县“爱国模范”“模范通讯员”“优抚先进工作者”等荣誉,荣获抗战胜利70周年荣誉勋章。2012年农历八月初八逝世,享年87岁。)、裴德富、徐正全等。

作者深刻指出,这些人物“以朴素的民族感情加阶级感情,加入抗日队伍”,他们身上的“英勇无畏、敢打敢拼”和“公正无私、优良正直”,既是战胜敌人的法宝,也是中华民族的根本性特征。正是通过这些各具特色的群像塑造,梁奔前所处的时代背景、斗争环境以及精神源泉得到了淋漓尽致的展现,个体命运与时代洪流紧密交织,共同奏响了一曲慷慨悲壮的民族救亡交响曲。

四、传统形式的创新:章回体与诗词的韵味

在艺术表现形式上,张中伟老师做出了有益的探索。他采用中国传统小说中的“章回体”形式来架构这部纪实作品,每一回的回目对仗工整,概括精当,如“襄垣地灵人杰 松坡壮志奋发”、“鬼子扫荡屠村 奔前果断拒婚”等,既继承了古典小说的美学特征,又充满了革命历史的张力,读来朗朗上口,引人入胜。

更值得一提的是,作者在创作后期,受《三国演义》启发,邀请平遥当地诗词名家在“情节感人处增写了一些诗词”。这一巧妙之举,极大地“丰富和增强了本书的艺术感染力”。诗词的凝练与抒情性,与纪实文学的严谨与叙事性相辅相成、配合得相得益彰。在关键情节处插入诗词,既能提炼升华情感,又能营造出浓厚的民族文化氛围,仿佛让人感受到英雄事迹在民间以说唱艺术形式流传的效果,赋予了这部红色题材作品独特的民族特色和传统韵味。

五、真实与艺术的交融:史志笔法与文学情怀

张中伟老师拥有长期的史志编撰经验,这为小说《梁奔前》的创作奠定了坚实的史料基础。书中的人物和事件大多有据可考,体现了具有高度的历史真实性。然而,它并非简单的史料堆砌。作者充分调动了“多年在教学和阅读中蓄积起来的各种艺术表现手法”,实现了史实与文学性的完美融合。

在环境描写上,他善于营造氛围,如用“银色光辉洒满大地”的月色来烘托人物对话的美好情境;在人物刻画上,注重细节描写,如“一双柔和的凤目,深情地看了一眼”,尽显人物内心柔情;在语言上,追求“精练、洗练,毫无蕴藉拖沓之感”,无论是对话还是叙述,都力求生动传神。他将自己对文学的理解、对艺术的追求,娴熟地融入历史叙事之中,使得这部作品既具有信史的力量,又不失文学的感染力与可读性。它是一部“真实记录时代,再现那个时代精神”的“优秀长篇作品”,让读者不仅能通过作品了解历史,更能身临其境“再次经历那个时代”,感受到那个时代人们的呼吸、情感与信仰。

张中伟老师用十九年的心血,为我们奉献了小说《梁奔前》这样一部厚重的作品。它是一位作家对家乡历史文化的深情回眸,对革命先烈的深切缅怀,更是对一种(民族)精神的呼唤与传承。

这本书,不仅仅属于梁奔前,属于平遥,它更属于所有为中华民族独立和解放而奋斗的英雄们。它是一座用文字铸就的纪念碑,铭刻着过去的苦难与辉煌,也启示着未来的道路与方向。感谢张中伟老师,以他的责任、才华与坚持,为我们留下了这样一部不可多得的力作,让英雄的故事永远传唱,让红色的火焰永不熄灭。

在纪念中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利80周年的历史性时刻,阅读张中伟老师的小说《梁奔前》,在和平年代的今天,重温那段充满牺牲与奉献的峥嵘岁月,对于我们铭记历史、珍惜当下,具有重要的现实意义和深远的历史意义。

在当今时代,这本书犹如一座精神的烽火台,警示世人和平的来之不易,传承着永不褪色的民族记忆。它让抗战精神跨越时空,持续激励后人不忘初心、砥砺前行,赋予纪念胜利日更为深刻的人文内涵和历史厚度。(二零二五年八月二十九日)

作者简介

霍元辉,1947年出生,山西平遥净化村人,大学文化,高级政工师。1965年平遥一中毕业后参军入伍,先后任空军航空兵第七师政治部秘书处秘书、空军第十二飞行学院区队长、副指导员、指导员、副政委,校政治部保卫科长、飞行大队政委、飞行团政委等职务。在二十多年的军旅生涯中,培养出了许多高素质人才,曾多次立功受奖,并被评为空军学毛著积极分子,受到毛主席等中央领导人的接见。1987年转业地方后,先后任太原煤气化集团下属厂、矿党委书记,文化艺术体育中心主任,机关党委书记,多种经营公司 总经理兼党委书记,集团公司总经理助理等职务。被集团公司授予煤气化功臣,连续三年被太原市授予劳动模范称号,被评选为中国企业家协会理事、中国民俗及省市摄影家协会会员。先后撰写出版《永恒的生命》、《艰难的岁月》、《撷英拾萃》诗文集、《中外游记》一二册及《难忘的岁月》回忆录(上、中、下)三册、《铸造厂厂史》等书籍。

编辑:秦正