在宜春市袁州区城区50公里外的天台镇,青山环抱的乡野间,有一个家族以百年时光为轴、以教育热忱为线,在乡村教育的长卷上绣出了一盏盏不灭的心灯。易顺华一家三代六人,从民国初年到新时代,将对教育的深情熔铸于讲台,让知识的火种在天台镇的土地上代代相传、生生不息。

祖父易如玉:首盏明灯,在民国教坛的坚守

生于1916年的易如玉,是家族教育梦的拓荒者。他从江西乡村师范学校(宜春中学前身)毕业后,便把根深深扎进了天台的教育土壤。1949年为水江小学校长,1950年回天台小学执教,1951年调任竹亭小学教导主任……在天台小学、水江小学、竹亭小学的课堂间,他的教学生涯如一首绵长的古曲,悠悠回荡了近三十载。粉笔灰落满肩头、染白鬓角,他却始终以最炽热的眼神,在乡村孩童的眼中点亮知识的星光。

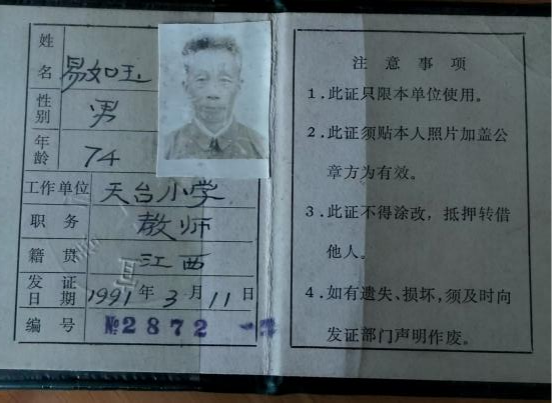

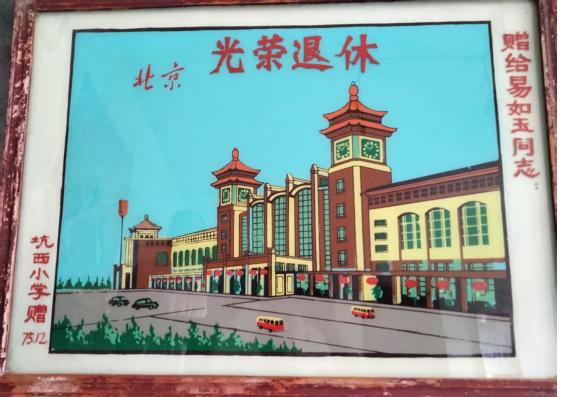

1975年退休后,他仍被天台中学返聘,将教育的余热继续挥洒,成为天台小学第一位正式退休却仍心系讲台的教育人。他泛黄的工作证与“光荣退休”纪念牌,是那个年代教育者“奉献一生”的生动注脚。

父亲易开芳:接续薪火,在时代浪潮中的坚守

时间流转至1952年,易开芳的出生,注定了与教育的不解之缘。因历史原因短暂搁置的教育梦,在1975年得以续燃——他顶替父亲,正式成为一名人民教师。

从1980年走上村完小管理岗位开始,他的足迹遍布流田、新亭、江东、若演等村完小。无数个晨光熹微的清晨,他带着课本走进教室;无数个暮色四合的黄昏,他批改作业的身影还在灯下。他一面钻研政治思想,一面深耕教学业务,用知识的火种点燃了一代乡村孩子的梦想。2012年退休时,他的教鞭虽已放下,但那份对教育的深情,早已与校园的一砖一瓦、一草一木融为一体。

易顺华与家人:薪火长传,在新时代教坛的担当

易顺华,是这盏教育心灯的当代守护者。受祖父与父亲的熏陶,成绩优异的他毅然拒绝了旁人的劝阻,在中考志愿上坚定地写下“宜春师范”。1996年,他从宜春师范毕业,如归巢之燕回到天台小学,自此开启了他的教育人生。2001年,他与同为教师的肖萍结为连理,夫妻二人并肩在天台教育的沃土上深耕细作。

2003年起,他在村完小校长的岗位上步履不停,在下陂、汉坑等村的校园里播撒希望,“先进单位”“优秀单位”的荣誉牌匾,是他与师生共同奋斗的勋章。

后来调任天台中心小学,他化身“多面手”:白日里,他是中低年级数学课堂的“引路人”,带着孩子在数字世界里探寻奥秘;夜幕下,他是学校财务的“守门员”,在报表与账单间筑牢校园的经济防线;节假日、寒暑假,校园里总有他奔波的身影,用行动诠释着教育者的责任。他不求功成名就,只愿教育教学与财务工作如涓涓细流,平稳顺畅,让学校安心,让社会认可。

在易顺华的影响下,姐姐易冬秀与姐夫黄杰也投身天台的乡村教育一线。易冬秀1995年从宜春师范优秀毕业后,先后在天台镇中泉学校、天台中学任教,常年担任毕业班班主任,凭借出色的班级管理与教学成绩,斩获市、县、镇多项荣誉。姐夫黄杰同样在天台小学默默耕耘,与易家的教育传承交相辉映。

一家六人,如苍穹中紧密相连的星辰,在天台的教育天空里各自闪耀,共同绘就了一幅“三代共赴教育”的动人图景。岁月更迭,三代人的教育深情却如陈年老酒,愈发醇厚。他们以家族为笔,以岁月为墨,在袁州区乡村教育的长卷上,谱写了一曲关于传承、热爱与坚守的教育歌谣,让“学高为师,身正为范”的信念,在乡野间代代相传、熠熠生辉。