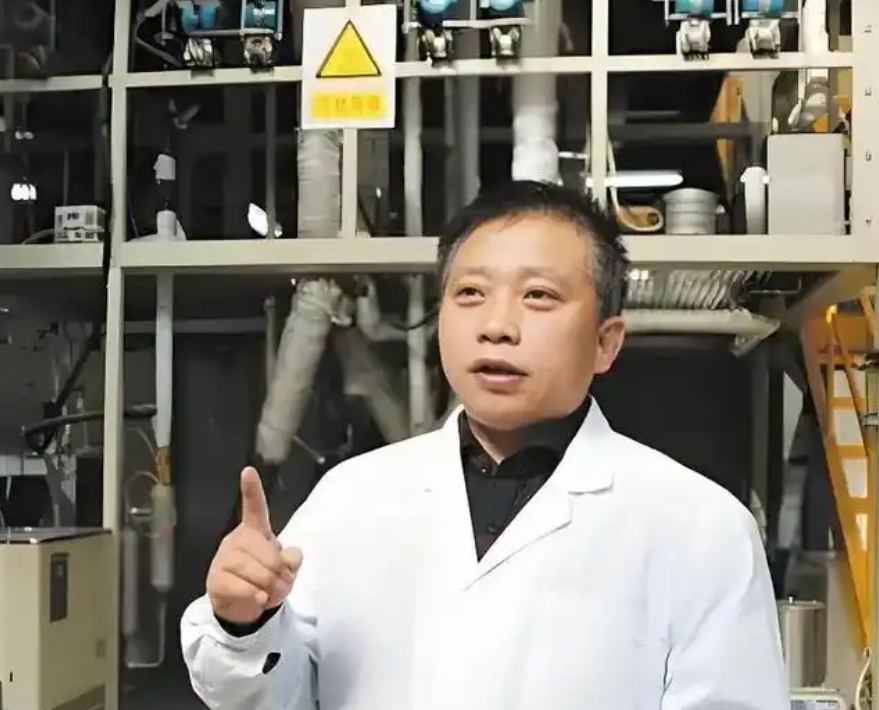

在大连化物所的实验室里,一粒不足微米级的催化剂,在刘中民的注视下完成了一场 “魔术”—— 黑沉沉的煤炭经过多道工艺转化,最终变成了日常生活中常见的白色塑料瓶盖。这个看似简单的过程,背后是他带领团队三十余年攻克的世界级难题,更是中国在能源转型赛道上打破国外技术垄断、保障国家能源安全的关键一步。

作为中国科学院院士、大连化物所所长,刘中民的名字始终与 “煤制烯烃”“煤制乙醇” 等绿色煤化工技术紧密相连。从 1980 年代踏入煤基能源化工领域,到如今成为推动 “甲醇经济” 与多能融合的战略科学家,他的科研之路,始终踩着国家能源需求的节拍,在实验室与产业化的鸿沟间架起桥梁。

从 “石油危机” 到 “煤代油”:一场持续三十年的战略坚守

1982 年,22 岁的刘中民考入中国科学院大连化学物理研究所,师从我国催化化学领域专家林励吾院士。彼时,国际油价因两次石油危机居高不下,发达国家纷纷布局石油替代技术,而中国 “富煤少油” 的能源结构短板日益凸显 —— 当时我国石油对外依存度已初现上升趋势,化工产业所需的乙烯、丙烯等基础原料,几乎完全依赖石油裂解,能源安全的隐忧悄然浮现。

“那时导师就说,中国的能源问题,绕不开煤炭的清洁高效利用。” 刘中民回忆,正是这句叮嘱,让他一头扎进了 “煤经甲醇制烯烃(DMTO)” 的研究领域。这是一条前无古人的路:国际上虽有相关基础研究,但均停留在实验室阶段,没有任何工业化先例;国内更是一片空白,从催化剂研发到工艺设计,每一步都要从零开始。

最初的十年,是艰难的 “冷板凳” 时期。团队在实验室里反复调试催化剂配方,优化反应条件,却迟迟看不到产业化的希望。1997 年,国际油价暴跌至每桶 10 美元左右,“煤代油” 的经济优势瞬间消失,企业和投资方纷纷撤资,科研经费断供的困境让团队陷入绝境。

“最困难的时候,实验室连买试剂的钱都快没有了。” 刘中民记得,为了争取经费,他带着研究报告跑遍了相关部门,甚至在中科院院长路甬祥考察时,冒失地拦住对方递交材料。没想到,这份充满诚意的报告打动了路甬祥,中科院最终拨付 100 万元资助 —— 在那个 “万元户” 尚属稀罕的年代,这笔钱成了 DMTO 技术的 “救命钱”。

靠着这笔经费,团队重新优化了催化剂性能,解决了反应过程中结焦失活的关键问题。2004 年,随着国际油价回升,“煤代油” 的战略价值再次凸显。陕西省主动找上门,与大连化物所合作开展万吨级工业性试验。在华县的试验基地,36 米高的装置拔地而起,100 多名科研人员和工人日夜驻守,刘中民作为技术总负责人,每天半夜都会爬起来查看装置火炬 —— 火炬亮着,说明反应正常;一旦熄灭,可能意味着整套装置面临风险。

2006 年 12 月,DMTO 万吨级工业性试验成功,产出合格的乙烯和丙烯。消息传来,国家发改委立刻关注,随即核准中国神华在包头建设世界首套 DMTO 工业装置。2010 年 8 月 8 日,这套装置一次开车成功,标志着中国率先实现甲醇制烯烃技术的工业化突破,彻底打破了国外在低碳烯烃生产领域的技术垄断。

从 “煤代油” 到 “煤代粮”:技术迭代背后的民生考量

在 DMTO 技术产业化推进的同时,刘中民又将目光投向了另一个难题 —— 燃料乙醇。作为清洁汽油添加剂,燃料乙醇能有效降低汽车尾气排放,但当时国内生产乙醇主要依赖粮食发酵,面临 “与人争粮” 的困境。

“中国有 14 亿人口,粮食安全是底线,不能因为发展能源就挤占口粮。” 刘中民带领团队转向 “煤制乙醇” 研究,提出了一条全新的工艺路线:以煤基合成气为原料,经甲醇、二甲醚羰基化、加氢合成无水乙醇。这条路线不仅避开了粮食依赖,还能利用煤化工的现有产能,降低生产成本。

研发过程中,团队遇到了羰基化催化剂活性不足的难题。传统催化剂依赖贵金属铑,成本高昂且难以规模化应用。刘中民带领团队反复试验,最终开发出非贵金属催化剂,不仅活性达到国际领先水平,还将成本降低了 90% 以上。2017 年,与延长石油合作的 10 万吨 / 年煤制乙醇示范项目一次投产成功,成为全球首个煤基乙醇工业化项目。

如今,煤制乙醇(DMTE)技术已签订 14 套许可合同,其中 2 套出口到东南亚,总产能达 455 万吨 / 年。按照我国燃料乙醇的推广规划,这些产能每年可减少汽油消耗约 450 万吨,降低汽车尾气污染物排放 10% 以上。“从‘煤代油’到‘煤代粮’,技术创新始终要围绕国家需求和民生痛点。” 刘中民说。

而 DMTO 技术也在持续迭代:2020 年,第三代 DMTO-Ⅲ 技术通过鉴定,吨烯烃甲醇单耗降至 2.60-2.70 吨,较第一代降低 15%,单套装置年处理甲醇能力提升至 360 万吨。截至 2024 年,DMTO 技术已在国内落地 20 套工业装置,烯烃产能超 1300 万吨 / 年,占全国总产能的三分之一,每年新增产值超 1300 亿元。

从技术突破到战略布局:“甲醇经济” 与多能融合的未来

如今的刘中民,早已超越了 “技术专家” 的角色,成为站在国家能源战略高度的谋划者。2023 年,他当选首届国家碳中和科技专家委员会组长,牵头制定碳中和技术路线图;同年,他带领团队研发的 “智慧化工大模型 2.0Pro” 上线,成为我国化工行业首个具备工艺设计、优化能力的 AI 大模型,让 “实验室成果一步转化为工厂生产” 成为可能。

在刘中民看来,实现 “双碳” 目标,不能简单否定煤炭,而要通过技术创新让煤炭 “变绿”。他提出的 “甲醇经济” 战略,正是这一思路的集中体现:甲醇可由煤炭、天然气、可再生能源制得,既能作为燃料直接使用,也能作为氢载体储存清洁能源,还能转化为烯烃、乙醇等化工产品,是连接传统能源与新能源的关键纽带。

“中东国家有丰富的天然气,用天然气制甲醇再转化为烯烃、乙醇,成本比石油路线低很多;‘一带一路’沿线国家有煤炭资源,我们的技术能帮他们实现资源增值。” 刘中民透露,目前团队已与沙特、伊朗等国签订技术合作协议,DMTO 和 DMTE 技术正加速走向国际。

与此同时,他还在推动 “多能融合” 新型能源体系建设。在大连化物所的中试基地,煤炭与绿电、绿氢结合的示范项目已启动 —— 利用光伏、风电产生的绿电电解水制氢,与煤基合成气耦合生产化工产品,可将煤炭的碳排放降低 50% 以上。“碳中和不是零排放,而是排放与吸收的平衡,要避免从‘唯煤论’走向‘去煤论’的极端。” 刘中民说。

科学家的使命:把论文写在祖国大地上

如今已年过六旬的刘中民,依然保持着每天泡在实验室或工厂的习惯。作为大连化物所和青岛能源所 “两所所长”,他既要统筹科研规划,也要参与具体项目,甚至在疫情期间,还多次赶赴外地工厂解决技术问题。

“应用研究的价值,就在于从实验室走向生产线。” 这是刘中民常挂在嘴边的话。在他的带领下,大连化物所能源化工团队已成为行业标杆,培养出 20 多位国家级人才,其中不少人已成为煤化工领域的骨干。

2022 年,刘中民当选 “最美科技工作者”,面对荣誉,他却很谦逊:“我只是众多科技工作者中的一员,成绩是团队共同努力的结果。” 而在团队成员眼中,刘中民的 “战略眼光” 和 “坚持”,是项目成功的关键 —— 从 DMTO 到 DMTE,从实验室到产业化,每一次突破都离不开他的坚守与谋划。

站在新的起点,刘中民仍在思考:如何让煤化工与可再生能源更深度融合?如何通过 “甲醇经济” 推动能源结构转型?这些问题的答案,或许就藏在他接下来的科研布局中。正如他所说:“科学家的使命,就是把论文写在祖国大地上,用技术为国家能源安全和绿色发展保驾护航。”(中国报道 秦前松)

《中实智库名家榜》专题由中国实践智库特约供稿,上榜名家均为国内高端智库领军人物。本文部分素材及图片来源于官方网站,专题统筹:秦前松。