一方水土养一方人,一方人铸一方魂。《中国民风地理实录》融媒专题试图描摹的,正是这“水土”与“人心”间千丝万缕的联结。我们不止于记录风景,更愿潜入街巷阡陌,在柴米油盐、乡音俚语间,解码一个地域的集体性格与精神密码。在此,您将看到的不是浮光掠影的游记,而是带着烟火气的真实切片。这些文章,是写给神州大地的“人情志”,也为漂泊的现代人,寻一枚安放乡愁的文化锚点。

中国民风地理实录:平遥人家

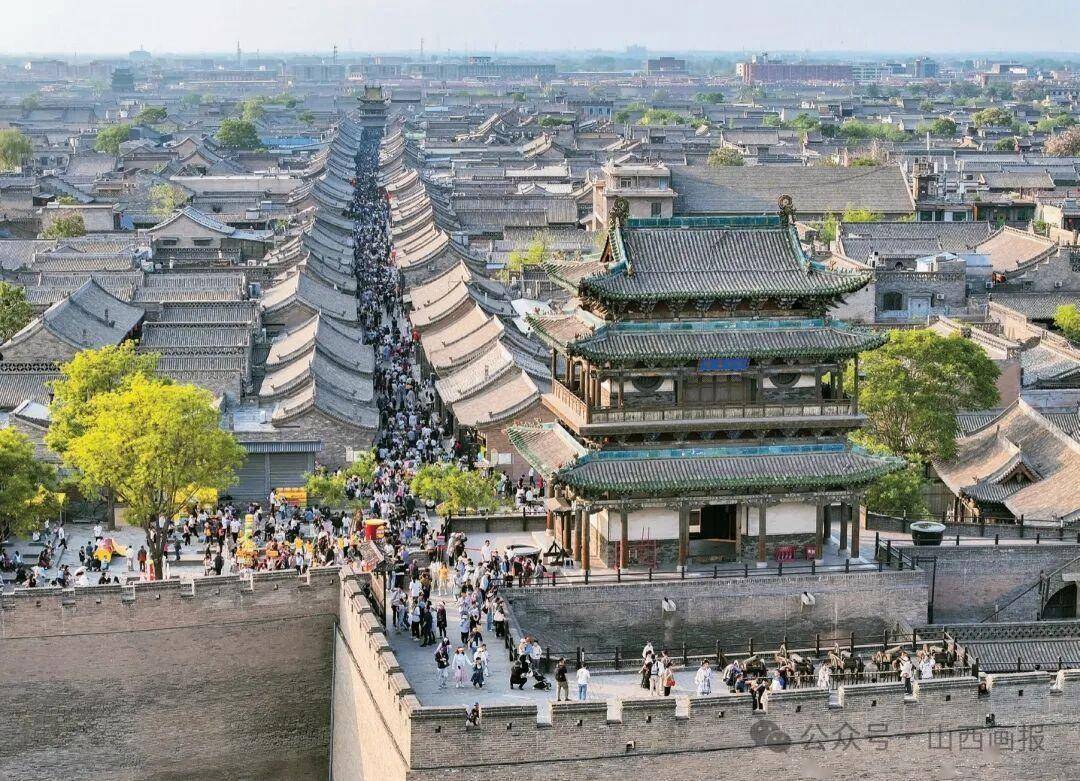

平遥是中国北方一座被城墙围起来的“金融旧都”。青砖灰瓦的院落藏着晋商鼎盛时期的记忆,棋盘式的街道布局如同一个巨大的算盘,每一条巷陌都流淌着商业文明的血液。这里是符号与现实的叠影——游客眼中的明清画卷,本地人世代经营的生活现场。

标志性场景

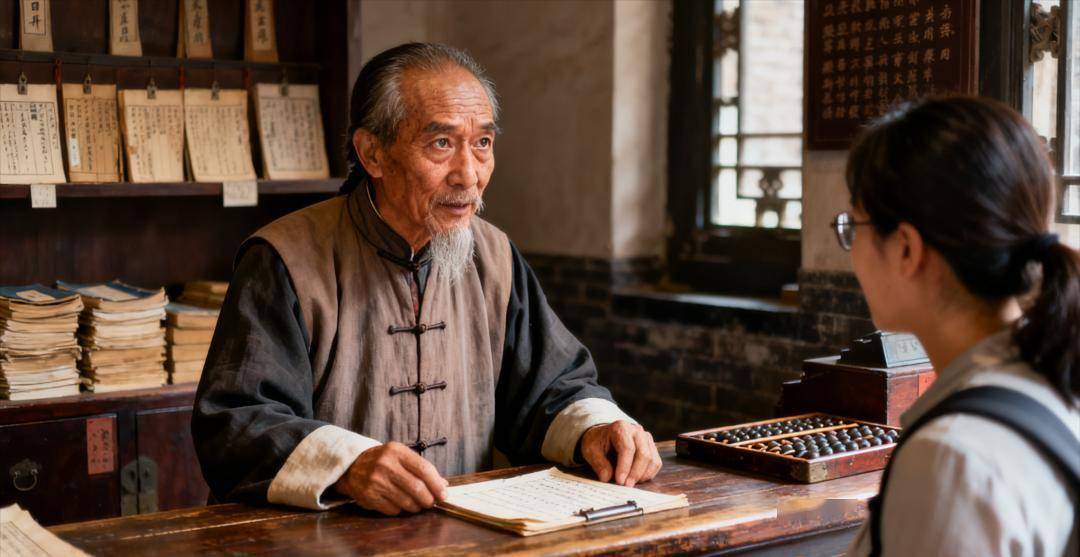

票号柜台后的目光:日升昌旧址的柜台上,虽然掌柜的算盘声早已消散,但那种审慎打量、权衡轻重的目光,仍延续在千万古城店家身上。他们与游客议价时语气平和,眼底却藏着祖传的精明。

屋檐下的晚餐桌:傍晚的四合院里,一碗小米粥配着平遥牛肉上桌。主妇仔细计算着当日的菜钱,老人抿一口自酿的醋,点评着:“这醋不够酸,还是老陈家的好。”——连味觉都带着世代的挑剔。平遥人的精打细算,从不是吝啬,是刻在骨子里的 “量化思维”。

城墙根下的棋局:老人们在下棋间隙,聊的不是家常,是某家后生投资了哪里的生意。“那孩子像他太爷爷,有算路!”城墙隔绝了外界喧嚣,却围不住他们对财富的敏感。

民风关键词

诚信为本:口头承诺重过白纸黑字,但信任需要时间验证

精打细算:从醋的酸度到生意的回报率,量化思维刻入基因

内外有别:对游客保持礼貌距离,对乡邻才会打开院门深处

藏富不露:朴素的衣着下可能藏着几代积累,院门后的砖雕说出一切

民众性格

平遥人骨子里住着两个灵魂:戴瓜皮帽的账房先生与穿对襟褂的农夫。他们能用最温和的晋中方言,把一笔生意算到毫厘之间;能在招待客人时端出满桌面食,却暗自心疼被多夹走的牛肉片。那种经商天赋与土地孕育的谨慎,造就了独特的“城墙性格”——对外展示稳重体面,对内坚守自己的秩序。

地理符号

古城墙:不仅是地理边界,更是心理屏障,圈住了保守与自足。

推光漆器:匠人以掌心温度反复推磨,上百遍后,漆面才生出如岁月包浆般的温润光泽。这层幽深的光,不含锋芒,却将所有的华彩内敛于底色之中——是藏富的智慧,亦是时间淬炼出的体面。

汇票纸:泛黄的纸页上,“见票即兑”四个字仍是信仰。

老陈醋:醇厚底色下的尖锐酸味,恰如平遥人温和表面下的精明。

双林寺彩塑:罗汉们洞察世情的眼神,与古城商贩审度顾客的目光如出一辙。

平遥牛肉:从不炫耀滋味的浓烈,只用扎实的肉质与入骨的咸香说话。一如平遥人的性情——将所有的精明与丰厚,都沉淀为一种不事张扬的底气。

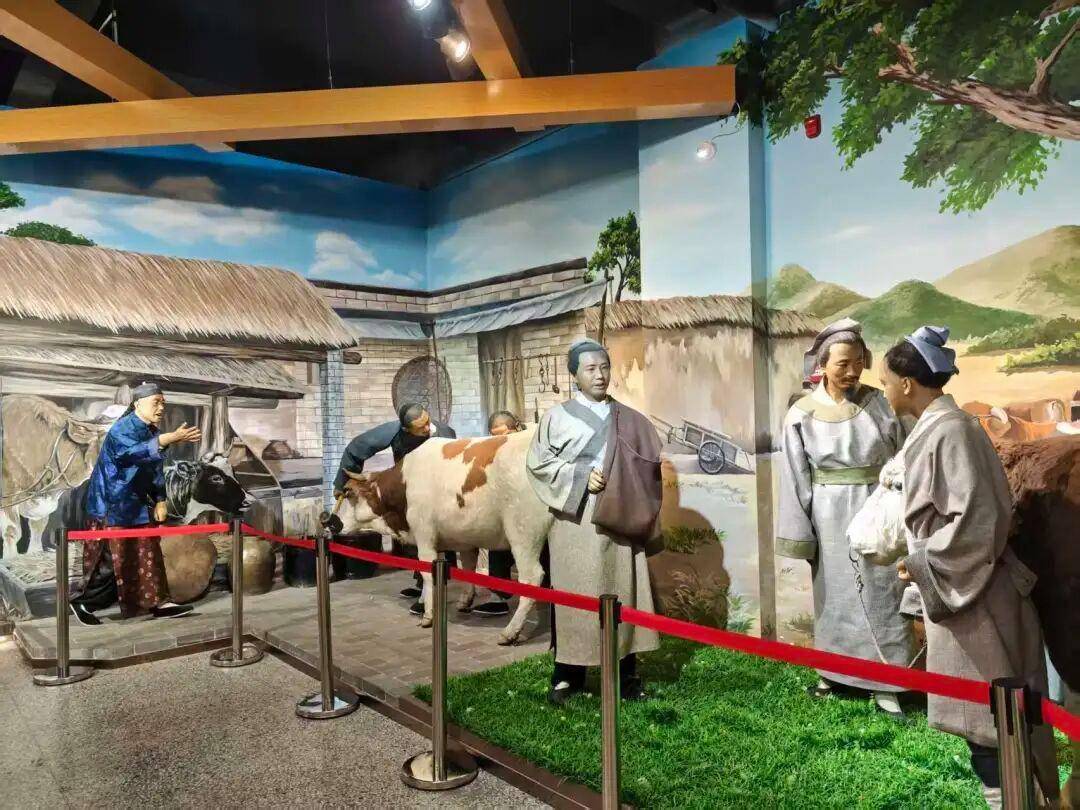

《又见平遥》剧场:行走的观众浸入镖师的血脉与票号的信义,在声光电中,晋商的魂灵被一次次召回,于现代的舞台上重新安放。

在平遥,你会看见商户在打烊后仔细擦拭柜台和电脑,如同武士保养他的刀。这种对待财富工具的虔诚,解释了为何晋商传奇能在此延续六百年。当游客举着手机追逐“大红灯笼”时,本地人正坐在修缮了七次的祖屋里,用手机完成又一笔线上交易——城墙内外,从来是两个平行交织的世界。(中实智库法商联)

《中国民风地理实录》融媒专题独家出品:中实会客厅,总策划:秦前松。(转载请详细备注来源信息)